- Pengunjung Hari Ini24

- Kunjungan Hari Ini24

- Total Pengunjung13306

- Total Kunjungan15330

- Pengunjung Online1

Penulis: Dr Adis Imam Munandar.

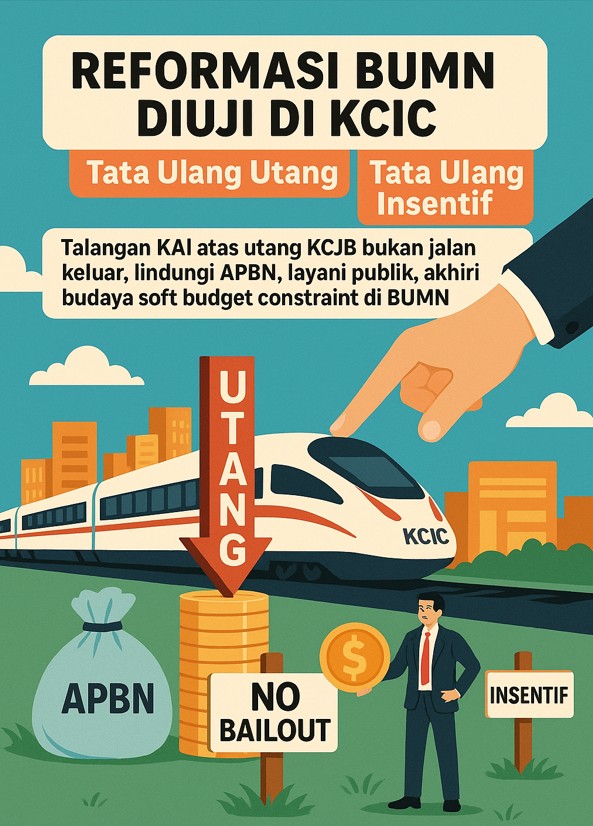

Talangan KAI atas utang KCJB bukan jalan keluar, lindungi APBN, layani publik, akhiri budaya soft budget constraint di BUMN.

Pemerintah menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan dipakai menutup utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung, dan di saat yang sama membuka negosiasi restrukturisasi serta mengarahkan penyelesaian melalui Danantara, yaitu dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) yang baru. Di permukaan, sikap ini menenangkan. Namun di bawahnya, ada masalah lebih mendasar, yakni soft budget constraint atau SBC. Sederhananya, ini adalah keyakinan perusahaan milik negara bahwa bila proyek merugi, negara akan turun tangan. Keyakinan seperti ini melemahkan disiplin bisnis dan akhirnya membebani publik.

SBC adalah situasi ketika manajemen merasa ada “jaring pengaman” fiskal, sehingga seleksi proyek menjadi longgar, pengendalian biaya melemah, dan risiko ditanggung bersama. Literatur ekonomi sejak János Kornai menunjukkan, SBC menumbuhkan moral hazard: proyek yang sejak awal tipis keekonomiannya tetap dipaksakan karena dianggap “nanti juga ditolong” (Kornai, 1986; Maskin & Xu, 2001; Bai, 2022). Pada proyek raksasa, risikonya berlipat karena optimism bias dan strategic misrepresentation, biaya membengkak sementara manfaat dibesar-besarkan Flyvbjerg, 2014).

KCIC sebagai cermin, bukan satu-satunya kasus

Struktur pemegang saham Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menempatkan Indonesia sebagai pengendali melalui Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dikendalikan PT KAI. Biaya proyek membengkak, pendapatan tiket belum sepenuhnya menutup biaya operasi, dan manajemen KAI menyebut beban terkait Whoosh sebagai “bom waktu” yang perlu ditangani lewat koordinasi dengan Danantara. Pemerintah menegaskan tidak ada dana APBN untuk menutup utang, sambil melanjutkan perundingan restrukturisasi dengan mitra Tiongkok. Rangkaian fakta ini menunjuk pada satu hal, desain pembiayaan dan manajemen risiko sejak awal belum kokoh.

Persoalannya kerap bermula dari proses persetujuan proyek. Riset manajemen megaprojek menyebut “iron law of megaprojects”: sering kali lebih mahal, lebih lama, dan terjadi berulang. Budaya terlalu optimistis, tekanan politik, serta masa jabatan manajemen yang pendek ikut memperkuat pola SBC. Keputusan raksasa diambil demi gengsi dan simbol, sementara risikonya “disosialisasi” kepada generasi penerus atau dompet publik. Jika desain institusinya lemah, studi kelayakan yang baik pun mudah tersingkir oleh kalkulasi politik jangka pendek.

BP BUMN dan Danantara, peluang sekaligus ujian

Perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) diharapkan memutus siklus tersebut. Desainnya, BP BUMN mengatur tata kelola dan kebijakan BUMN, sementara Danantara berperan sebagai pengelola aset dan investor portofolio. Keuntungannya, pemisahan peran menjadi lebih tegas, keputusan investasi berpotensi lebih profesional, dan jaraknya dari siklus politik lebih panjang. Namun risikonya juga jelas, yakni konsentrasi kekuasaan ekonomi pada satu entitas investasi, transparansi yang bisa melemah jika pengungkapan tidak kuat, serta munculnya moral hazard baru jika proyek bermasalah dianggap bisa selalu “diparkir” ke dana kekayaan negara. Artinya, reformasi kelembagaan harus diikuti rambu tata kelola yang ketat.

Rambu tata kelola, agar publik terlindungi dan KAI tetap sehat

Agar solusi tidak kembali menyeret kita ke pola lama, berikut pagar kebijakan yang konkret, terukur, dan ramah publik:

- Aturan “no bailout” yang kredibel, plus batas rugi per proyek (loss cap). Pemerintah perlu menulis jelas batas dukungan dan kondisi pencabutannya. Sertakan clawback remunerasi manajemen ketika deviasi biaya atau pendapatan melebihi ambang yang disepakati. Ini menciptakan akuntabilitas yang langsung dirasakan pengambil keputusan.

- Restrukturisasi “ring-fenced” di level KCIC, bukan di neraca KAI. Semua penanganan utang ditempatkan di KCIC sebagai special purpose vehicle. Paketnya mencakup penataan cash waterfall yang ketat, perpanjangan tenor dan masa tenggang, serta opsi konversi sebagian pinjaman pemegang saham menjadi saham preferen atau instrumen tanpa jatuh tempo. Publik terlindungi karena tidak ada penarikan dana APBN, KAI kembali fokus pada layanan inti, dan investor mendapat kejelasan prioritas pembayaran.

- Forecast berbasis kelas pembanding (reference class forecasting) wajib. Setiap revisi rencana bisnis harus memakai data pembanding independen, bukan sekadar proyeksi internal. Ini menurunkan bias optimisme dan memperbaiki kualitas keputusan sebelum uang besar dikeluarkan.

- Risk register publik dan uji ketahanan (stress test) pra-financial close. Buka daftar risiko dan lakukan uji ketahanan terhadap skenario tarif, okupansi, kurs, dan biaya operasi. Publik bisa mengaudit sebelum kontrak diteken, bukan hanya mengurutkan masalah sesudahnya.

- Kontrak berbasis kinerja untuk direksi dan komisaris. Ukur pencapaian pada indikator nilai tambah ekonomis, bukan hanya throughput atau jumlah penumpang. Sertakan sanksi dan insentif yang jelas agar perilaku selaras dengan target jangka panjang.

- Pengawasan parlementer atas utang konsolidasi Danantara. Tetapkan ambang utang yang memicu kewajiban paparan berkala di DPR, lengkap dengan evaluasi independen. Transparansi seperti ini menenangkan publik dan memberi sinyal positif ke pasar.

KCIC bukan satu-satunya masalah, tetapi cermin yang memantulkan pola lama. Jika BP BUMN dan Danantara menegakkan disiplin anggaran yang keras, transparansi yang tinggi, dan akuntabilitas yang jelas, kita bisa mengakhiri kosa kata “pasti diselamatkan”. Dengan begitu, proyek publik benar-benar melayani publik, KAI tetap sehat, dan investor melihat tata kelola yang konsisten. Itulah inti reformasi yang seharusnya kita jalankan.

Daftar pustaka

- Bai, C. (2022). A theory of Kornai’s soft budget constraint. China Journal of Economics, 10(1), 1–23. https://doi.org/10.1016/j.jge.2022.100049

- Flyvbjerg, B. (2014). What you should know about megaprojects and why: An overview. Project Management Journal, 45(2), 6–21. https://doi.org/10.1002/pmj.21409.

- Kornai, J. (1986). The soft budget constraint. Kyklos, 39(1), 3–30. https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.1986.tb01252.x.

- Maskin, E., & Xu, C. (2001). Soft budget constraint theories: From centralization to the market. Economics of Transition, 9(1), 1–27. https://doi.org/10.1111/1468-0351.00065.